Hermann von Helmholtz

Hermann von Helmholtz Hermann von Helmholtz

Hermann von HelmholtzSeine Majestät der Deutsche Kaiser, Ihre Majestäten die Kaiserin und die Kaiserin-Mutter, die Angehörigen und nächsten Verwandten des Verstorbenen, sowie eine auserlesene zahlreiche Versammlung hatten sich zu dieser Feier eingefunden, um der hohen Verehrung Ausdruck zu geben, welche man dem Dahingeschiedenen von allen Seiten zollte.

Zur Einleitung des Ganzen trug der Chor der Königlichen Hochschule für Musik unter der Direction des Herrn Professor Adolf Schulze ein geistliches Lied vor. Hierauf folgte die Rede. Im unmittelbaren Anschluss an sie spielte Herr Professor Dr. Joachim unter Orgelbegleitung das Abendlied von Schumann, dem der Verblichene früher so oft mit wahrer Andacht gelauscht hatte. Abermaliger Chorgesang bildete den Schluss der ernsten Feier.

Veranstaltende Vereine:Physikalische Gesellschaft,Physiologische Gesellschaft. Berliner medicinische Gesellschaft, Verein für innere Medicin. Militärärztliche Gesellschaft. Ophthalmologische Gesellschaft. Laryngologische Gesellschaft. Hufeland-Gesellschaft. Chemische Gesellschaft. Deutsche Meteorologische Gesellschaft. Verein zur Förderung der Luftschiffahrt. Verein zur Förderung des Gewerbefleisses. Elektrotechnischer Verein. Polytechnische Gesellschaft. Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. |

| |

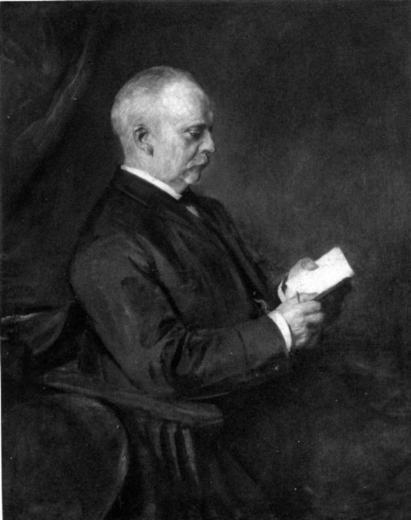

| (Abb. nach einem Ölgemälde von Franz von Lenbach 1884/86) |

Aehnlich in der Wissenschaft.

Auch dort begegaet man seltenen Erscheinungen, die gewissermaassen das Denken und Streben ihrer Zeit in ihrer Person verkörpern, im Keime längst Vorhandenes zur Entfaltung und zum Abschluss bringen, und zugleich mit kräftigen Zügen die Pläne entwerfen für das Forschen und Schaffen kommender Geschlechter:

Künstlerisch veranlagte Naturen, welche die Gedanken, die schon in manchem Kopfe schlummerten, mit einem Male zu gestalten wissen, so dass es der staunenden Mitwelt wie Schuppen von den Augen fällt, Denker, die mit der Fackel ihres Geistes plötzlich die Nacht weithin erhellend Wunder schauen lassen, von denen man vorher kaum geträumt, und Geheimnisse enthüllen, von denen man früher den Schleier nicht lüften konnte.

Die Zeitgenossen aber, denen es vergönnt ist, mit einem solchen Manne zusammen zu leben und zu wirken, blicken mit Verehrung zu ihm auf, und die Nation, der er entsprossen nennt ihn mit Stolz ihren Sohn.

Ein solch gottbegnadeter Forscher der seltensten Art war der Mann, dessen Tod uns vor drei Monaten mit Schmerz und Trauer erfüllte, und zu dessen Gedächtniss wir heute hier versammelt sind, war Hermann von Helmholtz.

Seiner innersten Natur nach ein schlichter, einfacher Gelehrter, dem die Erkenntniss der Dinge das höchste Ziel warr hat seine stille rastlose Forschung Früchte gezeitigt, die weit über den Kaum seines Laboratoriums und weit über die Grenzen des Vaterlandes hinaus Licht verbreiteten und Segen spendeten, und durch welche er einer der grössten Wohlthäter des Menschengeschlechtes geworden ist.

Hermann von Helmholtz wurde geboren zu Potsdam am 31. August 1821. Sein Vater war Gymnasiallehrer, ein pflichttreuer, aber enthusiastischer Mann, begeistert für die Zeit der grossen deutschen Litteratur, seine Mutter geb. Penne, die Tochter eines Officiers, stammte väterlicherseits von William Penn, dem Begründer Pennsylvaniens, mütterlicherseits aus der hiesigen französischen Kolonie.

Während seiner ersten sieben Lebensjahre war er ein kränkliches, Kind, viel an's Zimmer, häufig auch an's Bett gefesselt, doch stets von lebhaftem Triebe nach Unterhaltung und Thätigkeit.

Dies war offenbar für die eigenartige Entwickelung seines Geistes zu stillem, innerlichem aber doch unermüdlichem Schaffen von grösster Bedeutung. Thatsächlich erwarb er sich auch damals schon beim Spielen mit Bauhölzern eine Menge geometrischer Vorstellungen, durch deren Kenntniss er später seine Lehrer höchlich überraschte.

Dagegen wurde es ihm, als er in die Schule gekommen war, schwer, Vocabeln auswendig zu lernen, oder die geschichtlichen Thatsachen sich in der Weise, wie sie damals gelehrt wurden, einzuprägen, während er Gedichte viel leichter behalten konnte, da hier Metrum und Keim dem Gedächtniss zu Hülfe kamen.

In noch höherem Grade galt dies von den Sätzen der Geometrie, die sich streng logisch aus einander entwickeln.

Nachdem er aber die ersten Bruchstücke der Physik hatte kennen lernen, interessirte ihn diese Wissenschaft mehr als alle anderen, und vorzugsweise war es die Bewältigung der uns an-fangs fremd gegenüberstehenden Natur durch die logische Form des Gesetzes, die ihn mächtig anzog.

Er hätte sich deshalb nach Beendigung seiner Gymnasialzeit am liebsten ganz diesem Fache zugewandt.

Die knappen Geldverhältnisse, in denen die Familie lebte, gestatteten nicht, diesen Wunsch zu erfüllen, und so wandte er sich auf den Rath seines Vaters der Medicin zu, ein Studium, für welches ihm die Aufnahme in die militärärztliche Lehranstalt, das Friedrich-Wilhelms-Institut, eine wesentliche Erleichterung gewährte.

Uebrigens fiel ihm der Entschluss, sich der Medicin zu widmen, nicht schwer, da er für das Studium der lebenden Natur ohnehin reges Interesse besass, und er überdies mit Recht hoffte, dass er gerade hierbei immer noch Gelegenheit finden werde, sich nebenher mit Physik zu beschäftigen.

So musste er sein Ziel auf Umwegen zu erreichen suchen, ähnlich wie sein grosser Zeitgenosse Werner von Siemens, der die militärische Laufbahn einschlug, um die Gelegenheit zu gewinnen, sich technische Kenntnisse zu erwerben.

Beiden grossen Männern, die später durch Freundschaft und schliesslich noch durch verwandtschaftliche Beziehungen eng verbunden, wie ein wahres Dioscurenpaar nebeneinander wirkten, haben diese durch die Verhältnisse erzwungenen Umwege keinen Schaden gebracht, sondern nur dazu beigetragen, ihr Wissen und Können auf breitere Grundlage zu stellen und sie so auf jene Höhe zu heben, zu der wir staunend emporblicken, und die uns ihren Verlust so schmerzlich empfinden lässt.

An dem Friedrich-Wilhelms-Institute trat er nun sogleich unter den Einfluss eines hochbedeutenden Lehrers und Forschers, des berühmten Anatomen und Physiologen Johannes Müller, der sich, abgesehen von den Gebrüdern Weber, als einer der ersten von den damals in Deutschland beinahe allgemein herrschenden naturphilosophischen Anschauungen frei machte, und der exacten Beobachtung und dem Experiment zu ihrem Rechte verhalf.

Auch kam er dadurch in Beziehungen zu einer Reihe ausgezeichneter Forscher, von denen man nur E. Du Bois-Reymond, E. Brücke und Virchow zu nennen braucht, um das hohe geistige Leben zu kennzeichnen, das sich damals in der Umgebung von Johannes Müller entfaltet hatte. Seine Studien waren rasch beendet und als 21 jähriger junger Mann promovirte er mit einer mikroskopisch-anatomischen Arbeit. Das zu der Ausführung erforderliche Mikroskop hatte er sich aus den kleinen Ersparnissen angeschafft, die er gemacht hatte, als er während einer schweren Typhuserkrankung in der Charite unentgeltlich verpflegt wurde, während die kleinen Bezüge, die ihm als Zögling des Friedrich-Wilhelms-Instituts zukamen, auch für die Zeit der Krankheit ausgezahlt wurden.

Bekundete sich schon in dieser Abhandlung ein hoher Grad von Beobachtungsgabe, so gilt dies noch mehr von einer zweiten, ein Jahr später veröffentlichten: „Ueber das Wesen der Fäulniss und Gährung“. Hier widerlegt er im Anschluss an ältere Versuche von Schwann, nach welchen geglühte Luft vollkommen unfähig ist, Fäulniss der Gährung hervorzurufen, die Ansicht von Liebig, der dem Sauerstoff die Hauptrolle bei diesen Vorgängen zuwies.

Um jene Zeit wurde er Militärarzt bei den Gardehusaren in Potsdam. Dies hinderte ihn jedoch keineswegs an der Fortsetzung seiner streng wissenschaftlichen Arbeiten, er benutzte vielmehr seine freien Stunden zur Erweiterung seiner mathematischen Kenntnisse und war überdies eifrig litterarisch thätig, So lieferte er Berichte für die von der neugegründeten physikalischen Gesellschaft zu Berlin herausgegebenen Fortschritte der Physik und schrieb den Artikel „Wärme“ für das encyklopädische Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften.

Obwohl er bei diesen grösstentheils referirenden Arbeiten wesentlich auf dem Standpunkte des Physiologen stand, so neigten sie doch stark nach der physikalischen Seite hin. Dadurch gaben sie Gedanken neue Nahrung, welche ihn schon während seiner Studienzeit beschäftigt hatten, und die ihn bald zur strengen Formulirung des allgemeinsten und umfassendsten aller bekannten Naturgesetze führen sollten, des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft.

Für die Vertreter der biologischen Wissenschaften stand damals die Frage nach der sogenannten Lebenskraft im Brennpunkte des Interesses.

Nach der zumeist verbreiteten Anschauung räumte man nämlich den Kräften, wie man sie durch Physik und Chemie bei den Vorgängen in der anorganischen Natur hatte kennen lernen, in den Organismen nur einen beschränkten Wirkungskreis ein. Man dachte sie vielmehr bei allen lebenden Wesen .ganz und gar unter den Einfluss eines schwer definirbaren Princips gestellt, der sogenannten Lebenskraft.

Das Hereinziehen eines so fremdartigen, gar nicht greifbaren Elementes in die Forschung musste einem streng physikalisch denkenden Kopf, wie Helmholtz es war, von vornherein unsympathisch sein; bedeutet es im Grunde genommen doch nichts anderes als einen Verzicht auf jede Erklärung.

Denn, wenn man die Natur begreifen will, so muß man, um mit Helmholtz selbst zu sprechen, vor Allem voraussetzen, dass die Natur begreiflich sei. Dabei drängte sich ihm überdies die Ueberzeugung auf, dass man durch die Annahme einer Lebenskraft in der gebräuchlichen Weise mit einem Satze in Widersprach komme, den man längst über alle Zweifel erhaben dachte, nämlich mit dem Satze, dass es unmöglich sei, ein sogenanntes Perpetuum mobile zu construiren, d. i. eine Maschine, welche sich von selbst immerfort bewegt, also z. B. eine Uhr, die sich nach dem Ablaufen selbst wieder aufzieht.

Diese Erkenntniss reicht in ihren Anfängen bis auf Leibniz und zwar bis in das Jahr 1686 zurück, und war durch die Untersuchungen der grossen Mathematiker des vorigen Jahrhunderts für den Bereich der Kräfte, die man bis dahin kannte, längst scharf bewiesen worden.

Helmholtz hatte sich während seiner Studienzeit mit diesen Werken gelegentlich bekannt gemacht, als er zur Hülfeleistung in der Bibliothek des Friedrich-Wilhelms-Instituts herangezogen worden war.

Er hatte dabei auch den Satz kennen lernen, dem man den Namen des Princips der lebendigen Kräfte gegeben hatte, und wusste, dass er die Folgerung in sich schloss, dass man mit Hülfe der gewöhnlichen maschinellen Vorrichtungen Kräfte zwar umsetzen, aber niemals erzeugen könne. Die Frage spitzte sich für ihn nun dahin zu, ob sich dieser Satz auch auf die verschiedenartigen Naturkräfte anwenden lasse, welche man durch Physik und Chemie inzwischen hatte kennen lernen, und die auch im Organismus ihr Spiel treiben.

Indem er nun darüber nachdachte, welche Beziehungen zwischen diesen Kräften bestehen müssen, wenn auch für sie die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile gelten solle, gelangte er zu der klaren und scharfen Formulirung jenes grossen Naturgesetzes, welches er als „das Gesetz von der Erhaltung der Kraft“ bezeichnete, und dem man später den Namen des Gesetzes von der „Erhaltung der Energie“ gegeben hat, um einer Trübung des bereits seit Isaak Newton in anderem Sinne festgestellten Kraftbegriffes vorzubeugen.

Mit diesem Satze, dessen klare Erkenntniss und scharfe Fassung als die grösste Errungenschaft bezeichnet werden rnuss deren sich die Naturforschung seit der Entdeckung der allgemeinen Gravitation durch Newton rühmen darf, war nun mit einem Male das Band gefunden, welches die scheinbar verschiedenartigsten Naturkräfte miteinander verknüpft und bei der Entwirrung der verwickeltsten Vorgänge als niemals irreführender Faden dient.

Mögen wir den Wärmehaushalt im Organismus betrachten oder die Vorgänge in der Atmosphäre, mag es sich um die Arbeitsleistung einer Dampfmaschine handeln oder um Dynamomaschinen, welche die vom Motor gelieferte Arbeit in galvanische Ströme umsetzen, die ihrerseits wieder Magnete, Wärme und Licht erzeugen, immer ist es das Gesetz von der Erhaltung der Energie, welches all' diese Umwandlungen überschauen lässt, selbst wenn im Einzelnen noch gar Vieles dunkel bleibt.

Dabei hatte Helmholtz, wie er in der denkwürdigen Rede auseinandersetzte, die er bei Gelegenheit seines Jubiläums am 2. November 1891 gehalten hat, und in welcher er einen so tiefen Einblick in seinen Entwicklungsgang und in seine geistige Werkstatt gegeben hat, anfangs keine Vorstellung davon, wie neu und fremdartig die von ihm verkündete Wahrheit seinen Zeitgenossen erscheinen musste.

Er wollte vielmehr nur die aus der Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile sich ergebenden Beziehungen zwischen den verschiedenen Naturkräften kritisch untersuchen, und sie im Interesse der Physiologen im Zusammenhange klar und wohl- geordnet darstellen.

Von den Physikern setzte er voraus, dass ihnen die von ihm entwickelten Anschauungen im Grunde genommen geläufig seien, und wurde er sich nicht gewundert haben, wenn ihm von dieser Seite her bemerkt worden wäre, dass man es nicht nöthig habe, sich solche Dinge von einem jungen Arzte auseinandersetzen zu lassen. Thatsächlich kam es ganz anders. Abgesehen von dem ausgezeichneten Mathematiker Jacobi beurtheilten die damals in Berlin maassgebenden Physiker die Arbeit höchst abfällig, erklärten sie für eine phantastische Speculation oder gar für geradezu thöricht, ja der Herausgeber der bedeutendsten Fachzeitschrift verweigerte rundweg die Aufnahme.

Nur in der Gesellschaft, die ich heute zu vertreten die Ehre habe, in der schon genannten, 1845 von einem Kreise ausgezeichneter jüngerer Gelehrten gegründeten physikalischen Gesellschaft, fand der Vortrag, in welchem Helmholtz am 23. Juli 1847 seine Entdeckung darlegte, begeisterten Beifall, und eines der gründenden Mitglieder der Gesellschaft, Herr Du Bois-Reymond, erwarb sich das Verdienst, für die Abhandlung einen Verleger zu suchen und zu finden.

Einige Jahre später fand Helmholtz, dass schon vor ihm ein Arzt in Heilbronn, Julius Robert Mayer, zwei Abhandlungen veröffentlicht hatte, die Vieles von dem enthielten, was er später ganz unabhängig selbst entdeckt, und in dem Schriftchen über die Erhaltung der Kraft hatte drucken lassen.

Helmholtz beeilte sich, dies unumwunden öffentlich anzuerkennen, und liess auch später keine Gelegenheit vorübergehen, auf Mayer hinzuweisen.

Wenn aber dann von anderer Seite der Versuch gemacht wurde, das Verdienst von Helmholtz zu schmälern, und Mayer ausschliesslich an dessen Stelle zu setzen, so muss man dies entschieden zurückweisen.

Mag man den Ideenreichthum MayerS noch so sehr bewundern, mag man das traurige Geschick dieses hochbegabten Mannes noch so sehr beklagen, so darf man doch niemals vergessen, dass er auf die Entwickelung der Wissenschaft kaum irgendwelchen Einfluss geäussert hat, da seine Arbeiten erst bekannt wurden, nachdem die von Helmholtz verkündete Wahrheit die weiteste Verbreitung gefunden hatte, und durch die von den verschiedensten Seiten gelieferten experimentellen Beweise fest begründet war.

Es war Helmholtz, aus dessen Händen die Welt diese grosse Wahrheit empfing als eine Frucht seines ureigensten Forschens, und zwar in scharfer und präciser Form, welche die vielen Einzelheiten, die Mayer schon früher erkannt hatte, in einen einzigen Ausdruck zusammenfasste.

In der Zusammenfassung einer Fülle von Thatsachen in einen einzigen, klaren, unzweideutigen Satz besteht aber das Wesen eines Naturgesetzes, und diese Form hat ihm Helmholtz gegeben, denn die von Mayer immer wieder gebrauchten Worte „causa aequat effectum“, bei denen man sogar darüber streiten kann, wie man sie deutsch wiedergeben soll, wird doch kein Physiker oder Mathematiker als ein solches Gesetz anerkennen.

Der Weg, den die Wissenschaft verfolgt hat, wäre genau derselbe geblieben, wenn Robert Mayer nie gelebt hätte; wäre dagegen die neue Wahrheit zuerst durch Mayer'S Schriften bekannt geworden, so hätte es immer noch eines zweiten, streng mathematisch geschulten Denkers bedurft, der sie in jene Form gebracht hätte, die ihr Helmholtz ganz unabhängig von seinem Vorgänger von vornherein gegeben hat.

Gerade diese That ist aber um so höher anzuschlagen, als Helmholtz, der ja ebenfalls Arzt war, ebenso wenig wie Mayer durch seinen Studiengang die mathematische Schulung erhalten hatte, Er hatte sich vielmehr ganz allein jene Kenntnisse erworben, zu welchen Mayer niemals durchzudringen vermochte.

Bald nach der Veröffentlichung dieser Abhandlung wandte sich Helmholtz wieder physiologischen Arbeiten zu, und zwar war es die Lehre von der Muskelaction — die Zusammenziehung des Muskels — und damit zusammenhängende Fragen, die ihn auf längere Zeit hinaus beschäftigen sollten, Er hatte schon im Jahre 1845 eine kleine Arbeit über den Stoffverbrauch bei der Muskelaction geschrieben; die zweite ganz kurz nach der Schrift über die Erhaltung der Kraft erschienene Abhandlung galt der „Wärmeentwickelung“ bei dem gleichen Vorgange. Bald darauf gelang es einflussreichen Freunden, welche die ungewöhnliche Begabung des jungen Militärarzt erkannt hatten, Helmholtz aus dieser Stellung loszulösen und ihm eine rein wissenschaftliche Laufbahn zu eröffnen.

So wurde er 1848 Assistent am anatomischen Museum und Lehrer der Anatomie an der Kunstakademie in Berlin und, nachdem er sich mit Fräulein von Velten verheirathet hatte, bald darauf (1849) Professor der Physiologie und allgemeinen Pathologie in Königsberg.

In dieser neuen Stellung machte er nun in unglaublich kurzer Zeit eine Reihe der wichtigsten Untersuchungen und Entdeckungen. Zuerst beschäftigte er sich im Anschluss an seine früheren Arbeiten über die Muskelaction mit „Messungen über den zeitlichen Verlauf der Zuckung animalischer Muskeln“ und gleich darauf mit der nahe verwandten Frage nach der „Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Reizung in den Nerven.“

Schon der erste Theil der Frage war schwer genug, da er die Anwendung ausserordentlich feiner, erst ganz neu eingeführter Hülfsniittel voraussetzte. Der zweite aber musste beinahe unlösbar erscheinen, so dass es einen hohen Grad von Kühnheit voraussetzte, ihn überhaupt in Angriff zu nehmen.

Damals huldigte nämlich selbst Johannes Müller noch der allgemein verbreiteten Ansicht, dass die Fortpflanzung des Willensaktes vom Gehirn bis zu dem ausführenden Organ in unmessbar kurzer Zeit, oder wie man sich ausdrückte, im Augenblick, mit Blitzesschnelle, erfolge.

Weniger selbständige Geister, als die schon oben genannten jungen Gelehrten, welche in der physikalischen Gesellschaft ihren Vereinigungspunkt fanden, würden es desshalb gar nicht gewagt haben, dieser Frage näher zu treten. So aber wurde ein. von Du Bois-Reymond gehaltener Vortrag über eine neue von Pouillet erfundene Methode zur Messung kleiner Zeitintervalle für Helmholtz der Anstoss, den Versuch einer Messung dieser Fortpflanzungsgeschwindigkeit doch zu wagen. Er gelang, und zwei in den Jahren 1850 und 1852 veröffentlichte Abhandlungen berichten von den mit grösstem Scharfsinn und unermüdlichem Eifer ausgeführten Messungen.

Das Ergebniss war höchst überraschend; denn während man nach den eben erwähnten Anschauungen für diese Fortpflanzungsgeschwindigkeit einen Werth erwarten musste, der mit jener des Lichtes, d. i. 42 000 Meilen oder 300000 Kilometer in der Secunde, vergleichbar sei, so ergab sich für die Fortpflanzung der Reizung in den Nerven nur ein solcher von 26 bis 27 Meter in der Secunde.

Noch bevor die zweite dieser Abhandlungen zum Abschluss gekommen war, überraschte Helmholtz die Welt durch eine Leistung, die in praktischer Bedeutung den Gipfelpunkt seines Schaffens bildet: die Erfindung des Augenspiegels.

Diese Errungenschaft war eine Frucht seiner Lehrthätigkeit Helmholtz wollte nämlich die kurz vorher von Cumming und von Brücke aufgestellte Theorie des Augenleuchtens, wie man es an manchen Thiergattungen beobachtet, seinen Zuhörern auseinandersetzen, und hatte sich zu diesem Zweck einen kleinen Apparat zusammengestellt, als ihm plötzlich klar wurde, dass durch diesen Versuch der Weg gewiesen sei, den man einzuschlagen habe, um die Netzhaut des lebenden Auges zu sehen.

Thatsächlich vergingen kaum acht Tage, bis dieses Ziel erreicht, und damit ein Instrument geschaffen war, das bald darauf eine vollständige Umwälzung der Augenheilkunde hervorrufen sollte.

Aber obwohl Helmholtz die weittragende Bedeutung dieser Erfindung sofort erkannte, so legte er doch an das eigene Verdienst einen unglaublich bescheidenen Maassstab an, wie nicht nur aus späteren Aeusserungen hervorgeht, sondern vor Allem auch aus einem bisher nicht veröffentlichten Briefe, den er kurz nachher seinem Vater zum Geburtstage schrieb, und in dem er nebenher von seinen Arbeiten erzählt In diesem Briefe sagt er, dass die Erfindung eigentlich auf der Hand gelegen, dass sie keine andern Kenntnisse in der Optik erfordert hätte, als er sie schon auf dem Gymnasium erworben habe, und dass es ihm nachträglich beinahe lächerlich erscheine, dass er oder andere Leute sie nicht schon längst gemacht hätten.

Gerade diese bescheidene Beurtheilung eines solch bahnbrechenden Schrittes lässt die Eigenart des Helmholtz'schen Geistes in glänzendstem Lichte erscheinen. Die anderen Leute, von denen er in dem Briefe spricht, waren nämlich selbst Forscher ersten Ranges, die sich um die Wissenschaft hoch verdient gemacht haben. Trotzdem war es ihnen entgangen, dass von dem Augenblicke an, wo es gelungen war, das Innere des Auges leuchtend zu sehen, es nur noch eines Schrittes bedurfte, um es auch deutlich zu sehen, und damit der Augenheilkunde unermessliche Dienste zu leisten. Aber gerade dieser Schritt erforderte eine Klarheit in der Fragestellung und ein Verständniss der Sache, wie sie das Kennzeichen hoch bevorzugter Naturen sind.

Durch diese Erfindung wurde Helmholtz rasch berühmt, besonders nachdem sie in den Händen Albrechts von Graefe und Anderer ihre werthvollen Eigenschaften im Dienste der leidenden Menschheit zu entfalten begann.

Es war naheliegend, dass sich Helmholtz nach diesem unvergleichlichen Erfolge mehr und mehr der Erforschung des Gesichtssinns zuwandte, und tatsächlich bewegten sich seine Arbeiten beinahe zehn Jahre hindurch auf diesem Gebiete.

Was er dabei sowohl nach der physikalischen, als nach der physiologischen Seite hin geleistet hat, wie er eine wichtige Untersuchung nach der anderen durchführte und zur Veröffentlichung brachte, unrichtige Anschauungen beseitigte, dunkle Gebiete erhellte, Reihen neuer Thatsachen entdeckte, kann hier kaum angedeutet werden.

So lieferte er schon im Jahre 1852 den Nachweis, wie unzulässig es sei, aus der Mischung von Farbstoffen Schlüsse zu ziehen auf die wahre Mischung von Farben, wie man sie erzielt, wenn man gleichzeitig verschiedenfarbiges Licht auf ein und dieselbe Stelle der Netzhaut wirken lässt. Insbesondere zeigte er, dass Gelb und Blau, auf letztere Art in richtigem Verhältniss gemischt, Weiss geben, während man durch Mischling gelber und blauer Farbstoffe bekanntlich Grün erhält.

Durch diese Versuche war mit einem Male Klarheit in ein Gebiet gebracht, auf welchem vorher die äusserste Verwirrung geherrscht hatte. Nun konnte er erst daran gehen, die Lehre von der Farbenempfindung auf sicherer Grundlage auszubauen, Arbeiten, die besonders durch die Wiederaufnahme und vollständige Durchbildung der fünfzig Jahre früher von dem Engländer Thomas Young angedeuteten Theorie der physiologischen Grundfarben, sowie durch unzählige einzelne Versuche und Entdeckungen eine hohe Bedeutung erlangt haben.

Dabei ist es jedoch bezeichnend für Helmholtz, wie ihn die Beschäftigung mit einer Frage sofort wieder auf neue Gebiete der Forschung hinüberleitete. Diess kann man schon in der ersten auf die Farbenlehre bezüglichen Abhandlung erkennen.

Indem er nämlich Parallelen zog zwischen den Empfindungen der Farbe und des Tones, und Klarheit darüber zu gewinnen suchte, wie es möglich sei, dass trotz der nahen Verwandtschaft, welche Farben und Töne in den Augen des Physikers besitzen, die entsprechenden Empfindungen doch so Wesentliche Verschiedenheiten zeigen, bildeten diese Studien für ihn nicht nur den Ausgangspunkt für die später zu so höher Vollendung gebrachten Arbeiten über die Tonempfindungen, sondern auch für solche noch viel allgemeinerer Natur.

Denn bei der Eigenart seines Geistes, die ihn niemals an der Oberfläche Halt machen liess, sondern mit unwiderstehlicher Gewalt zwang, jeden Gedanken bis zu den äussersten Consequenzen zu verfolgen, führten ihn diese Untersuchungen ganz von selbst nach jenen Grenzen hin, wo Philosophie und Naturforschung sich berühren und wo er für die letztere so breiten Raum erobert hat.

Hier galt es nachzuweisen, wie unsere Wahrnehmungen durch Wechselwirkung von Sinnesempfindung und Gehirnthätigkeit zu Stande kommen, und Schritt für Schritt zu verfolgen, welche Rolle hierbei dem eigentlichen Sinnesorgane zufällt, und wie viel auf Rechnung allmälig erworbener Vorstellungen zu setzen ist.

Und indem er diesen Fragen nachging, betrat er ein vor ihm nur wenig bebautes Feld, das Gebiet der auf naturwissenschaftlicher Grundlage ruhenden und nach naturwissenschaftlicher Methode gepflegten „Erkenntnisstheorie“.

Spricht aus diesen Arbeiten, deren erste den Titel führt: „Ueber die Natur der menschlichen Sinnesempfindungen“ bereits der durch Physik und Physiologie zur Philosophie hindurchgedrungene Forscher, so sehen wir ihn in Königsberg gleichzeitig mit anderen Aufgaben beschäftigt, die an streng mathematische Schulung und vor Allem auch an Findigkeit und Geschicklichkeit im Experimentiren die allerhöchsten Anforderungen stellen.

Es waren dies Untersuchungen über die so lange in Dunkel gehüllten Vorgänge, welche es ermöglichen, dass man bald naher bald ferne Gegenstände deutlich sehen kann, und die man mit dem Namen der Accommodation bezeichnet.

Die Aufgabe war ausserordentlich schwer, da sich diese Vorgänge im Innern des Auges abspielen, und es sich darum handelte, sie an dem lebenden, unverletzten und nicht künstlich festgehaltenen Auge scharf messend zu verfolgen.

Es gelang ihm, auch diese Schwierigkeiten zu überwinden, indem er mit Hülfe eines ungern ein sinnreich erdachten Instrumentes ganz genau die Grösse und Lage der drei kleinen Spiegelbilder bestimmte, welche man von einem hellleuchtenden Gegenstand im Auge eines Anderen beobachten kann, und von denen das eine, jedermann bekannte, von der Vorderfläche des Auges, der sogenannten Hornhaut, herrührt, die beiden anderen aber von der Vorder- und Hinterfläche der im Auge befindlichen Krystalllinse.

Damit war eine Frage endgültig gelöst, die nicht nur hohes theoretisches Interesse darbot, sondern auch in ihrer Verfolgung nach der praktischen Seite hin besonders durch die Arbeiten des Holländers Donders für die Augenheilkunde die grösste Bedeutung gewonnen hat.

Uebrigens hatten sich auch diesmal wieder theils vorher, theils gleichzeitig andere Forscher, insbesondere der ebengenannte ausgezeichnete Physiologe Donders, sowie dessen Landsmann Cramer mit der gleichen Frage beschäftigt, und ähnliche Ergebnisse wie Helmholtz erzielt, wie er noch vor der Drucklegung seiner eigenen Abhandlung erfahren hatte.

Er war jedoch wiederum so weit über seine Vorläufer hinausgegangen, dass seine eigene Arbeit dadurch keineswegs an Werth verlor. Im Gegentheil haben diese Untersuchungen erst durch sie ihren vollständigen Abschluss gefunden, und wird diese Arbeit für alle Zeiten ein leuchtendes Beispiel bleiben für die Anwendung streng physikalischer Methoden auf die Erforschung der organischen Natur.

In dem nämlichen Jahre (1856), in welchem er die zuletzt genannte Untersuchung er auf den Lehrstuhl der Anatomie und Physiologie nach Bonn berufen und zwei Jahre später auf jenen der Physiologie nach Heidelberg, wo ihm bald nach der Uebersiedelung seine erste Gemahlin durch den Tod entrissen wurde.

In Bonn sowohl als in Heidelberg setzte er die in Königsberg begonnenen. Arbeiten rastlos fort, das einmal Gewonnene nach allen Richtungen verfolgend und ausbauend, immer Neues hinzufügend, um schliesslich die Ergebnisse seiner eigenen Untersuchungen mit der Gesammtheit alles sonst über diesen Gegenstand Bekannten in einem grossen Werke zusammen zu fassen..

Dieses grosse Werk die „Physiologische Optik“ darf wohl als eines der bedeutendsten Bücher bezeichnet werden, die je geschrieben worden sind, da, ihm an Vollständigkeit, Reichthum neuer Gedanken und früher unbekannter Thatsachen, Zuverlässigkeit des gesammten Inhalts und Klarheit der Darstellung nur wenige an die Seite gesetzt werden können.

Doch nicht genug, noch bevor die letzten Abschnitte dieses, ein Jahrzehnt zu seiner Vollendung beanspruchenden Werkes die Presse verlassen hatten, erschien bereits ein zweites, das auf einem anderen Gebiete einen gerade so grossen Fortschritt bezeichnete, wie das eben genannte auf dem der Optik: „die Lehre von den Tonempfindungen“.

Wenn man alle die Einzelabhandlungen vor sich sieht, die innerhalb dieser Jahre aus seiner Feder geflossen sind, und die nur in ihren wichtigsten Ergebnissen in diesen bewunderungswürdigen Werken Wiedergabe fanden, wenn man die überwältigende Summe von Gedanken überblickt, sowie die vielen mühsamen und zeitraubenden Arbeiten, die ihnen zu Grunde liegen, dann steht man staunend vor dem Manne, dessen Kraft das sonst dem Menschen zugewiesene Maass so thurmhoch überragte.

Gerade in dem Werke über die Tonempfindungen sehen wir wieder den Anatomen, Physiologen, Mathematiker, Physiker, Philosophen und Aesthetiker in wunderbarster Weise in einer Person vereinigt

Hier findet man zuerst die Beantwortung der Frage nach dem Wesen der sogenannten Klangfarbe, indem genau nachgewiesen wird, woher es rührt, dass eine Violine, eine Trompete, ein Klavier u, s. w. doch einen ganz anderen Eindruck hervorrufen, auch wenn man auf allen den nämlichen Ton anstimmt, oder dass die menschliche Stimme bei gleicher Tonhöhe doch die verschiedenen Vocale deutlich zum Ausdruck bringen kann.

Hier zeigt Helmholtz, wie man die Klangmassen, die auf das Ohr eindringen, in ihre einfachen Bestandtheile zerlegen und aus diesen wiederum zusammensetzen kann, und wie man im Stande ist, durch Zusammenwirken von Stimmgabeln die menschliche Stimme bezw. die verschiedenen Vocale nachzuahmen.

Doch nicht genug damit tritt er ebenso kühn als erfolgreich an die Lösung des uralten Räthsels vom Wesen der musikalischen Melodie und Harmonie.

Schon seit den Zeiten des Pythagoras wusste man, dass Zahlenverhältnisse in der Musik eine hervorragende Rolle spielen, man wusste, dass gleichartige, gleich stark gespannte Saiten harmonisch zusammenklingende Töne geben, wenn ihre Längen in einfachem Verhältnisse stehen. Später lernte man, den Satz dahin abzuändern, dass die Schwingungszahlen der Töne, das ist die Zahl der Erschütterungen, welche in der Zeiteinheit das Ohr treffen, in einfachem Verhältnisse stehen müssen, wenn ein harmonischer Eindruck erzielt werden soll.

Den wahren Grund dieser Eigentümlichkeit deckte aber erst Helmholtz auf, indem er nachwies, dass die den Grundton begleitenden Partialtöne unangenehme, störende Wirkungen auf das Ohr ausüben, sowie sich das Verhältniss der Schwingungszahlen der Grundtöne nicht durch kleine ganze Zahlen ausdrücken läßt.

Geleitet von diesen neu gewonnenen Gesichtspunkten ging er dann weiter daran, die geschichtliche Entwickelung der Musik in klarer übersichtlicher Weise darzustellen, den Aufbau der Tonleitern und des Harmoniegewebes zu studiren, und dabei genau zu sondern, was auf Rechnung der natürlichen Einrichtungen des Ohres und deren Thätigkeit zu setzen ist, und welche Rolle hierbei der künstlerischen Erfindung zufiel.

Aber obwohl er hier wieder weit über jene Grenzen hinausgreift, welche sich der Physiologe oder der Physiker sonst bei seinen Forschungen zu stecken pflegt, so erscheint er doch auch auf den Gebieten der Musikwissenschaft und der Aesthetik wiederum als der gleichvollendete Meister, wie in jenen Wissenschaften, in denen man seine eigentliche geistige Heimath zu suchen hat.

Den grössten Theil dieser unsterblichen Werke schuf er an der Seite seiner zweiten Gemahlin, der Tochter des ausgezeichneten Rechtslehrers und späteren badischen Gesandten Robert von Mohl, mit der er sich 1861 in Heidelberg vermählt hatte, und die es verstanden hat, sein Haus zu einem Mittelpunkte geistigen Lebens und edelster Geselligkeit zu machen.

In Heidelberg gehörte Helmholtz noch ebenso wie früher der medicinischen Fakultät an; da sollte es ihm im Jahre 1871 endlich vergönnt sein, sich ganz und gar jenem Fache zu widmen, zu dem ihn die Neigung schon als Knabe gezogen hatte, der Physik.

Nachdem nämlich Magnus im Jahre 1870 gestorben war, rief man Helmholtz auf den verwaisten Lehrstuhl der Physik an hiesiger Universität, eine Stellung, die er später (1887) mit dem Präsidium der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt vertauschte, jener grossartigen Anstalt, die ihre Entstehung wesentlich der Anregung und opferwilligen Thatkraft von Werner von Siemens verdankt, und deren Aufgabe es ist, die Errungenschaften der Wissenschaft der Technik und dem Erwerbsleben dienstbar zu machen.

Helmholtz hatte sich übrigens auch in Königsberg, Bonn und Heidelberg neben seinen physiologischen Untersuchungen, die ohnehin sämmtlich auf physikalischer Grundlage ruhten, stets noch mit den verschiedensten rein physikalischen und besonders mathematisch-physikalischen Forschungen beschäftigt, und wenn der vielen tiefgehenden und ausgezeichneten Arbeiten, die er auch nach diesen Richtungen hin veröffentlicht hat, bisher noch nicht gedacht wurde, so liegt dies einfach daran, dass wir uns hier auf ein Gebiet begeben müssten, von dem es kaum möglich ist, dem Fernerstehenden ein irgendwie zutreffendes Bild zu entwerfen.

Es mögen deshalb nur einige ganz kurze Andeutungen Platz finden über die Natur der Fragen, mit denen er sich bei diesen Untersuchungen beschäftigte. Vor Allem ist hier einer Arbeit zu gedenken, die er schon im Jahre 1853 veröffentlicht hat. Sie betrifft die Wirbelbewegung in Flüssigkeiten und führt den nur dem Fachmann verständlichen Titel „Ueber Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen“.

In dieser Abhandlung behandelt Helmholtz Aufgaben, welchen bis dahin die grössten Mathematiker nicht näher zu treten gewagt hatten. Indem es ihm gelang, für diese höchst verwickelten Bewegungen einige einfache Sätze aufzustellen, eröffnete er der mathematischen Physik neue Bahnen und gelangte zu Vorstellungen und Erkenntnissen höchst eigener Art, die sich später bei seinen Untersuchungen über Luftbewegungen in tönenden Röhren als höchst fruchtbar erwiesen. Auch für andere Gebiete, vor Allem für die Meteorologie, werden sie in der Folgezeit noch hohe Bedeutung erlangen.

Einige Anwendungen nach der letztgenannten Richtung hin hat er wenige Jahre vor seinem Tode noch selbst gemacht, und gelangte dabei zu Ergebnissen, die auch dem Laien verständlich sind.

So fand er z. B. durch rein theoretische Betrachtungen, dass in Fällen, wo zwei Luftmassen von verschiedener Temperatur übereinander hinwegfliessen, an der Grenzfläche Wellen entstehen müssen. Diese Wellen können sich dem Auge durch plötzlich auftretende Reihen regelmässig geordneter, paralleler Wolkenstreifen verrathen, die durch einen neuen Anstoss abermals nach anderer Richtung gefurcht werden können und dann die sogenannten Lämmer- oder Schäfchenwolken bilden.

So hatte mit einem Schlage eine der häufigsten und schönsten Erscheinungen am Wolkenhimmel eine einfache und naturgemässe Erklärung gefunden, und war zugleich der Weg gewiesen, aus dem Auftreten dieser Wolken Schlüsse zu ziehen auf den Luftaustausch. in den hohen Regionen der Atmosphäre.

Dass diese Erklärung auch die richtige ist, haben die während der letzten Jahre von hier aus unternommenen wissenschaftlichen Luftballonfahrten unwiderleglich bewiesen, indem das Durchschneiden einer derartigen Wolkenschicht jedesmal von einem plötzlichen Sprunge der Temperatur begleitet war.

Schon gegen Schluss seiner Heidelberger Wirksamkeit, noch mehr aber in Berlin wendete sich Helmholtz bei seinen theoretischen Untersuchungen der Elektricitätslehre zu und zwar vor Allem jenem Theile, den man als Elektrodynamik bezeichnet, Es handelte sich dabei zunächst um eine kritische Sichtung der verschiedenen Hypothesen, welche man in dieser Hinsicht aufgestellt hatte und die sämmtlich im Stande waren, die bis dahin bekannten Thatsachen zu erklären, während doch nur eine einzige die richtige sein konnte. Dabei gipfelte die Frage darin, ob man es bei der Elektricität mit einer sogenannten Fernwirkung zu thun habe, wie man sie bei der allgemeinen Gravitation hatte kennen lernen, oder ob diese Wirkung durch Vermittelung des die elektrisirten Körper trennenden Körpers erfolge und dementsprechend Zeit beanspruche. Die Aufgabe bestand demnach im Wesentlichen darin, die Folgerungen aus den verschiedenen Hypothesen so scharf zu ziehen, und so weit zu treiben, dass sie sich zu einem entscheidenden Versuch zuspitzen mussten.

Dies gelang Helmholtz nach vielen Bemühungen erst 1875 bis zu einem gewissen Grade, während es seinem grössten und genialsten Schüler, dem am 1. Januar dieses, für die Physik so verhängnissvollen Jahres der Wissenschaft entrissenen Heinrich Hertz vorbehalten war, die in diesen Arbeiten schlummernden Keime zur glänzendsten Entfaltung zu bringen.

Bei anderen der in Berlin durchgeführten Untersuchungen schlägt er wiederum neue Saiten an. So wendet er in einigen Abhandlungen die Grundlehren der mechanischen Wärmetheorie auf die chemischen Vorgänge an, in anderen stellt er Verbindungsbrücken her zwischen den elektrischen und optischen Erscheinungen u. s. w.

Endlich beschäftigt er sich noch mit den höchsten Fragen der theoretischen Mechanik, indem er unter anderem nachweist, dass das von Maupertuis i. J. 1744 aufgestellte Princip der kleinsten Wirkung in gewissem Sinne sogar noch grösserer Verallgemeinerung fähig sei, als das Gesetz von der Erhaltung der Energie.

Der ebenfalls aus den letzten Lebensjahren stammenden Untersuchungen über die atmosphärischen Bewegungen wurde schon oben gedacht. Sie sind besonders auch desshalb von hohem Interesse, weil sie zeigen, wie Helmholtz selbst beim Betreten eines ihm im Allgemeinen doch recht ferne liegenden Gebietes, wie die Meteorologie es war, trotzdem sofort entscheidende Schritte thut und neue Wege eröffnet. So war er unermüdet schöpferisch thätig bis in die allerletzten Monate seines Lebens, und wenn es manchem Fernerstehenden erscheinen mochte, als wären seine Erfolge später nicht mehr so grossartige gewesen, als damals, wo er als junger Mann gleich einem leuchtenden Meteor an dem Himmel der Wissenschaft auftauchte, so liegt dies nur daran, dass er in der Wahl der Probleme von Jahr zu Jahr höher griff, und die Ansprüche, die er an die Beherrschung der mathematischen Hülfsmittel stellte, fortgesetzt steigerte.

In demselben Maasse aber beschränkte sich die Zahl jener, die im Stande waren, ihm auf seinen kühnen Pfaden zu folgen.

Welche gewaltige Summe der reichsten, lebensfähigsten Keime auch in diesen Arbeiten liegt, welchen Schatz von anregenden Gedanken sie in sich bergen, dies wird erst die Zukunft in vollem Maasse erkennen lassen.

So sahen wir ihn in ungebrochener Schöpferkraft bis in die letzten Monate seines Lebens rastlos thätig, und wenn man eine Aenderung bemerken konnte, so war es nur die, dass er seit dem Unfalle, der ihn auf der Rückreise von Amerika betroffen hatte, viel leichter ermüdete als früher.

Thatsächlich war auch eine der letzten Aeusserungen, die Redner aus dem Munde des verehrten Meisters vernahm, die Klage, dass er zu jeder Arbeit jetzt doppelt so viel Zeit nöthig habe, als früher.

Wenige Tage darauf traf ihn der Schlaganfall, der ihn auf's Krankenlager warf, und der ihn nach eingetretener Wiederholung am 8. September der Welt auf immer entreissen sollte.

Hiermit mag diese kurze, ihrer Natur nach höchst unvollständige

Schilderung des Lebens und Wirkens dieses grossen Mannes

ihren Abschluss finden und soll nur noch versucht werden, das

Bild nach der persönlichen Seite hin zu ergänzen:

Hermann von Helmholtz war in jeder Hinsicht einer

der höchststehenden und edelsten Menschen, die je gelebt haben,

und wer jemals das Glück hatte, ihm näher treten zu dürfen, dem

wird der Eindruck unvergesslich bleiben.

Schon äusserlich trug die Erscheinung den Stempel des Erhabenen an sich.

Während die hochgewölbte Stirn und der klare, etwas in sich gekehrte Blick den tiefen Denker verriethen, machten die vornehme Haltung und die klassische Ruhe im Vereine mit einer wunderbaren Milde des Gesichtsausdrucks das Bild zu einem wahrhaft hoheitsvollen.

Von einer Vielseitigkeit, wie man sie in unserer Zeit der reichgegliederten und hochentwickelten Wissenschaft für einfach unmöglich halten möchte, führte ihn doch die Mannigfaltigkeit der Interessen nie zur Zersplitterung seiner Kräfte, sondern diente sie ihm nur zur Erweiterung und Vertiefung des Blickes.

Die Natur hatte ihn mit dem feinsten Sinne und Verständniss für die Erzeugnisse der schönen Künste und Litteratur ausgestattet. Aber diese Neigungen wurden für ihn niemals Anlass zu zeitraubender Liebhaberei, sondern nur zu einer Quelle der edelsten Erholung, sowie der reichsten Anregung für sein Schaffen und Forschen.

Ja, die Vollendung in der Form, welche wir in allen seinen Werken, vor Allem auch in seinen populären Darstellungen bewundern, hängt eng zusammen mit dieser künstlerischen Veranlagung,

Desgleichen hätte er bei seinen Untersuchungen über die Sinnesempfindungen nie so weit vordringen und sie nie so weit ausdehnen können, dass sie rückwirkend den Künsten selbst wieder dienstbar wurden, wenn nicht Auge und Ohr durch die Beschäftigung mit den Meisterwerken der Malerei und der Musik so unvergleichlich vorgebildet gewesen wären.

Dieser Liebe zu den Künsten entsprach ein ebenso hoch entwickelter Sinn für die Schönheit der freien Natur, und nichts gewährte ihm grössere Erfrischung, und nirgends fühlte sich sein Geist schaffensfroher, als beim Wandern durch Wald und Feld und in der reinen Luft lichter Höhen.

Zwischen Büchern und Papieren, am Schreibtisch, kamen ihm nie seine grossen Ideen, wie er mehr als einmal versicherte.

Helmholtz war auch trotz seiner außerordentlichen Vielseitigkeit und seines reichen Wissens nichts weniger als ein Vielwisser oder gar ein Büchergelehrter. Er kannte und schätzte die Werke der bahnbrechenden Geister und beklagte es oft, dass die Studirenden sich so selten mit den Meisterwerken vertraut machen; Arbeiten untergeordneten Ranges, oder solche, bei denen man wegen Nachlässigkeit in der Darstellung das Gute und Brauchbare erst mühsam heraussuchen muss, legte er schon wegen des damit verbundenen Zeitverlustes meist ungelesen bei Seite.

Anstatt sich auf solche Weise über einen Gegenstand zu unterrichten, zog er es vor, die Frage unmittelbar selbst in die Hand zu nehmen, wobei er dann mit seinem weiten Blick, seinem klaren Denken und seiner Findigkeit im Experimentiren seine Vorgänger meist rasch weit überholte.

Auf seine Lehrthätigkeit legte er grosses Gewicht und gab sie auch dann nicht auf, als ihm durch Berufung an die Spitze der Physikalisch-Technischen Reichsänstalt Gelegenheit geboten war, sich der Verpflichtung, Vorlesungen zuhalten, ganz zu entziehen.

Er war vielmehr von dem Gedanken durchdrungen, dass der Zwang, sich alljährlich mit dem ganzen Umfange der vertretenen Wissenschaft von neuem so bekannt zu machen, um sie klar vortragen zu können, ein außerordentlich heilsamer sei und die productive Thätigkeit in höchstem Maasse fördere.

Freilich war er kein Lehrer für die grosse Masse, da ihm so vieles selbstverständlich schien, was sich andere erst mit grosser Mühe aneignen müssten. Um so tiefgehender und nachhaltiger war sein Einfluss auf eine kleine Zahl hervorragender Schüler. Ich erinnere in dieser Hinsicht nur an HEINEICH HERTZ sowie an seinen eigenen Sohn Robert von Helmholtz, der viel von der klaren und einfachen Auffassungsweise des Vaters geerbt hatte, und dessen frühzeitiger Tod wohl das schmerzlichste Ereigniss war, das den grossen Gelehrten in seinem Leben getroffen hat.

Jene wunderbare Harmonie des Wesens, von der oben die Rede war, bezog sich jedoch nicht nur auf den Denker und Forscher, sie umfasste die ganze Persönlichkeit.

Bei Helmholtz gesellten sich zu dem gewaltigen Geiste die edelsten Eigenschaften des Charakters und des Gemüths.

Mit strengster Wahrheitsliebe und unbeugsamem Pflichtgefühl verband sich eine Lauterkeit der Gesinnung, wie man sie selten findet.

Er fragte, wie schon Eingangs bemerkt, bei seinen Arbeiten nie danach, ob sie ihm äusseren Vortheil, Ruhm oder Ehre bringen würden, sondern, nicht rechts noch links blickend, war es ihm nur darum zu thun, Erkenntniss zu gewinnen, und einzudringen in die Geheimnisse der Natur.

Alles andere schien ihm nebensächlich und selbstverständlich, und gerne wendete er auf diese Art des Schaffens und Forschens das Schriftwort an: „Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, so wird Euch solches alles zufallen.“

Selbstgefälligkeit, Eitelkeit oder gar Hochmuth waren ihm vollkommen fremd, und alle Erfolge, die er hatte, und alle Ehren, mit denen er überhäuft wurde, brachten darin keine Aenderung hervor, ja sie berührten ihn kaum.

Seine besten Gedanken und leuchtendsten Geistesblitze betrachtete er gewissermaassen als ein Geschenk von oben und. sah das eigene Verdienst wesentlich nur in der Achtsamkeit, mit welchen er solchen Einfallen zu lauschen gewohnt war, in der Treue, mit der er sie gleich einem anvertrauten Gut verwaltete, und in dem nie erlahmenden Eifer, mit dem er sie durchzuführen wusste. Denn um den Preis der Erkenntniss war ihm kein Weg zu weit, keine Mühe zu gross, aber auch kein damit zusammenhängender Umstand zu klein, um ihn unbeachtet zu lassen.

Der eigenen Grösse wohlbewusst, liess er doch seine Ueberlegenheit Anderen niemals fühlen, im Gegentheil war er stets bereit, auch das kleinste fremde Verdienst rückhaltslos anzuerkennen. Wohlbegründeten Einwänden war er jederzeit zugänglich, und im geschäftlichen Verkehr beinahe ängstlich darauf bedacht, das Recht der freien Meinungsäusserung keinem zu verkümmern, selbst wenn es für ihn persönlich recht unangenehm war.

Seinen Angehörigen brachte er die treueste Fürsorge und Anhänglichkeit entgegen, an dem Geschicke der ihm näher stehenden Freunde nahm er warmen Antheil. Dagegen interessirten ihn im Allgemeinen die Dinge weit mehr als die Personen. Vor Allem liess er sich in seinem Urtheil über wissenschaftliche Leistungen niemals durch persönliche Rücksichten irgend welcher Art auch nur im Geringsten beeinflussen.

Obwohl er ein wesentlich innerliches Leben führte, so verkehrte er doch nicht ungerne in heiterer Gesellschaft. Doch konnte es immer leicht vorkommen, dass er sich auch unter Menschen auf seine eigenen Gedanken zurückzog; dies mag Veranlassung gegeben haben, dass manche ihn für kalt und unnahbar hielten.

Wem das Glück beschieden war, öfters in der Nähe dieses grossen Mannes verweilen zu dürfen und häufiger mit ihm zu verkehren, der weiss, wie unbegründet diese Meinung war. Der weiss aber auch, wie er immer grösser, immer verehrungswürdiger schien, je öfter man den Klang seiner Stimme hörte, je öfter man dem Blicke der ruhigen, klaren Augen begegnete.

Dann aber lernte man auch verstehen, wie eben jene wunderbare Vereinigung der seltensten Eigenschaften des Geistes und des Gemüthes es war, in welcher die staunenswerthen Leistungen wurzelten, die seine Stirne mit unverwelklichem Lorbeer umkränzten.

Mit unverwelklichem Lorbeer, mit unsterblichem Ruhme!

Wenn jemals diese hohen Worte Berechtigung besitzen, hier gelten sie in vollstem Maasse.

Denn wie uns die Geistesheroen des Alterthums noch heute

Verehrung und Bewunderung einflössen, und wie ihre Gestalten

noch heute leuchtend vor uns stehen, obwohl seit ihren Tagen an

zwei Jahrtausende verflossen sind, obwohl die Stätten, an denen

sie gewirkt, längst in Trümmern liegen, obwohl die Sprache, in der

sie dachten und schrieben, schon lange nicht mehr zu den

lebenden gehört, so wird man auch den Namen

Helmholtz mit Dankbarkeit und Ehrfurcht nennen, so

lange Menschen auf Erden wandeln, die geistige Güter zu schätzen

wissen, und denen die Erforschung der Wahrheit und die

Erkenntniss der Dinge als ein erstrebenswerthes, hohes Ziel erscheint.

Letzte Änderung: Mai 2014 Gabriele Dörflinger

![]() Kontakt

Kontakt

Zur Inhaltsübersicht

![]() Historia Mathematica

Historia Mathematica

![]() Homo Heidelbergensis

Homo Heidelbergensis

![]() Heidelberger Texte zur Mathematikgeschichte

Heidelberger Texte zur Mathematikgeschichte